講義の資料など

専門ゼミ (学部3年後期)

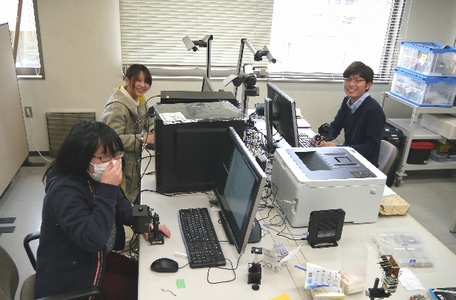

初代学生諸君による専門ゼミ。卒論に向け、光スペクトル計測の基礎を勉強しました。

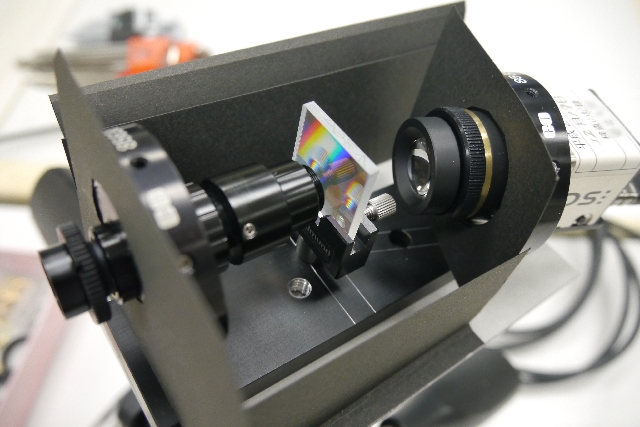

後半ではDIYハイパースペクトルイメージャ―の組み立てとPythonを使用した制御に取り組みました(手先の器用さと慎重さが問われます)論文を読む限りでは簡単にできそうでしたが…かなり手こずりましたね!

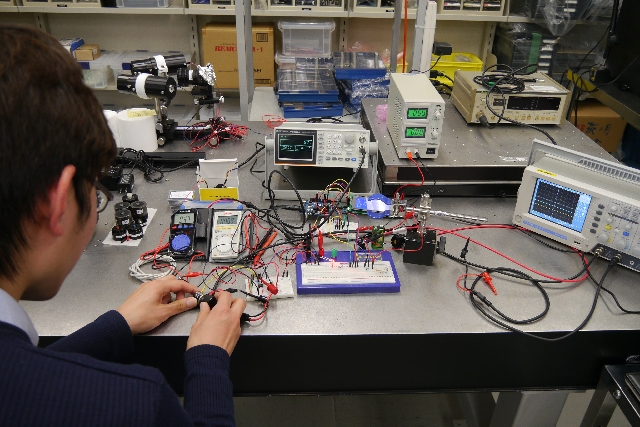

↓調整及びプログラミングの様子。注)電子系の講座ですがプログラミング能力は普通に必要です。 C言語で基本的な処理ができればOK.何とか最終回でスペクトログラフまで表示できまし…た!?。 ここで組み立てた分光器は、のちの学生実験3で使われることになりました。

電気回路2 (学部2年前期: 大寺)

二端子対網、分布定数線路、LCR回路の過渡現象。受講生の皆さんはWebClassからアクセス可能

プログラミング2 (学部2年前期: 大寺)

Arduinoを用いたプログラミングと外部デバイスの制御について実習します。一人1セット、実験キットを貸与します。

伝送工学 (学部3年前期: 大寺)

光ファイバ通信システムとその要素技術について解説します。

プレゼンテーション演習 (学部3年前期)

マイコンボードを使って太陽電池のI-V特性を測定し、結果をまとめてプレゼンテーションします。スライド作成上のポイントおよび発表・質疑応答の技法、Wordによる配布資料の作成法を学びます。

基礎数値解析 (学部2年後期: 大寺)

Pythonプログラミングを用いながら、数値計算におけるいくつかの重要事項を学びます。Google Colaboratoryを利用します。

線形代数2 (学部1年後期: 高屋)

ベクトル空間と基底、線形写像と線形変換、固有値と固有ベクトル、対角化、正規直交基底について、概念の説明と練習問題を通じて理解します。 原子核や電子のスケールでモノの性質を記述するための基礎理論、光を粒子と考える場合の基礎理論、データを全体的に観察して主な特徴を抽出するための基礎理論 (→機械学習、AI)、の3つの顔を持つ、工学的にとても重要な数学の分野です。

工業数学4 (学部2年前期: 高屋)

交流信号を三角関数 (sin, cos) の和で書き表す数学的理論(フーリエ級数、フーリエ変換)を学びます。 電気信号の多くは周期的に繰り返すので、三角関数の和に分解することで信号の性質を詳しく解析できます。 この理論が電気計測機器などにどう使われているのか、計測の実際と結びつけながら解説します。 PCを使い、簡単な実践にも取り組みます。

光波工学 (学部2年後期: 高屋)

光波に関する基本現象 (反射、屈折、干渉、回折など) の物理学的取り扱いについて解説します。 高校で一通り学習した現象ですが、光の進み方を正しくシミュレーションするにはきちんとした定式化が必要になります。 式を導くことよりも、式が持っている意味を理解することを重視します。

電子工学基礎 (大学院修士課程前期)

(大寺) 光機能材料について。光通信や光計測で用いられる材料とその光学特性について解説します。

(高屋) レーザについて。レーザ光が出る基本原理から計測・加工等への応用例までを解説します。

光計測工学 (大学院修士課程後期) 第1~7回 (大寺)、第8~14回 (高屋)、第15回 (まとめ)

レンズの基礎、イメージセンサの原理と使いかた、光ショット雑音の取り扱いなどを扱います。

実験、その他

電気電子工学実験2 (学部3年前期)

「光通信の基礎」LED,LD,白熱電球などの電気的および光学的特性を測定します。

電気電子工学実験3 (学部3年後期)

「光スペクトルセンシング」 プッシュブルーム型ハイパースペクトルセンサを用いて、さまざまな光源の発光スペクトルや溶液の吸光スペクトルを測定します。