固体物性研の研究テーマ

トップへ戻る

- 当研究室の研究テーマは「金属の磁性」です。我々は、

- ・純良結晶の育成および厳格な品質評価

- ・多重環境下(磁場、低温、圧力)での物性測定

- という技術をベースとして、以下のようなテーマに対し取り組んでいます。

新奇重い電子系化合物の物質開発

- 原子番号が57のランタン(La)から71のルテチウム(Lu)までの希土類元素を含む化合物は,永久磁石を代表としてさまざまな機能・特性を示すことが知られています。多彩な特性の主役は希土類元素の持つ4f電子です。特に,4f電子を1個だけ持つセリウム(Ce)や1個だけ欠けたイッテルビウム(Yb)を含む化合物には,4f電子と周りの伝導電子とが強く相互作用する近藤効果によって,電子の見かけ上の質量が裸の電子に比べて100~1000倍にも重くなる物質が存在し,

重い電子系化合物と呼ばれています。さらに、重くなった電子が非BCS超伝導や、非フェルミ液体など、従来の固体電子論では説明できない現象を示す物質も見つかっています。我々は新しい希土類化合物の探索・作製・物性測定をとおして,上記のような現象や未知の振る舞いを示す新物質を創製し,それらを物理的に解明することを目的としています。

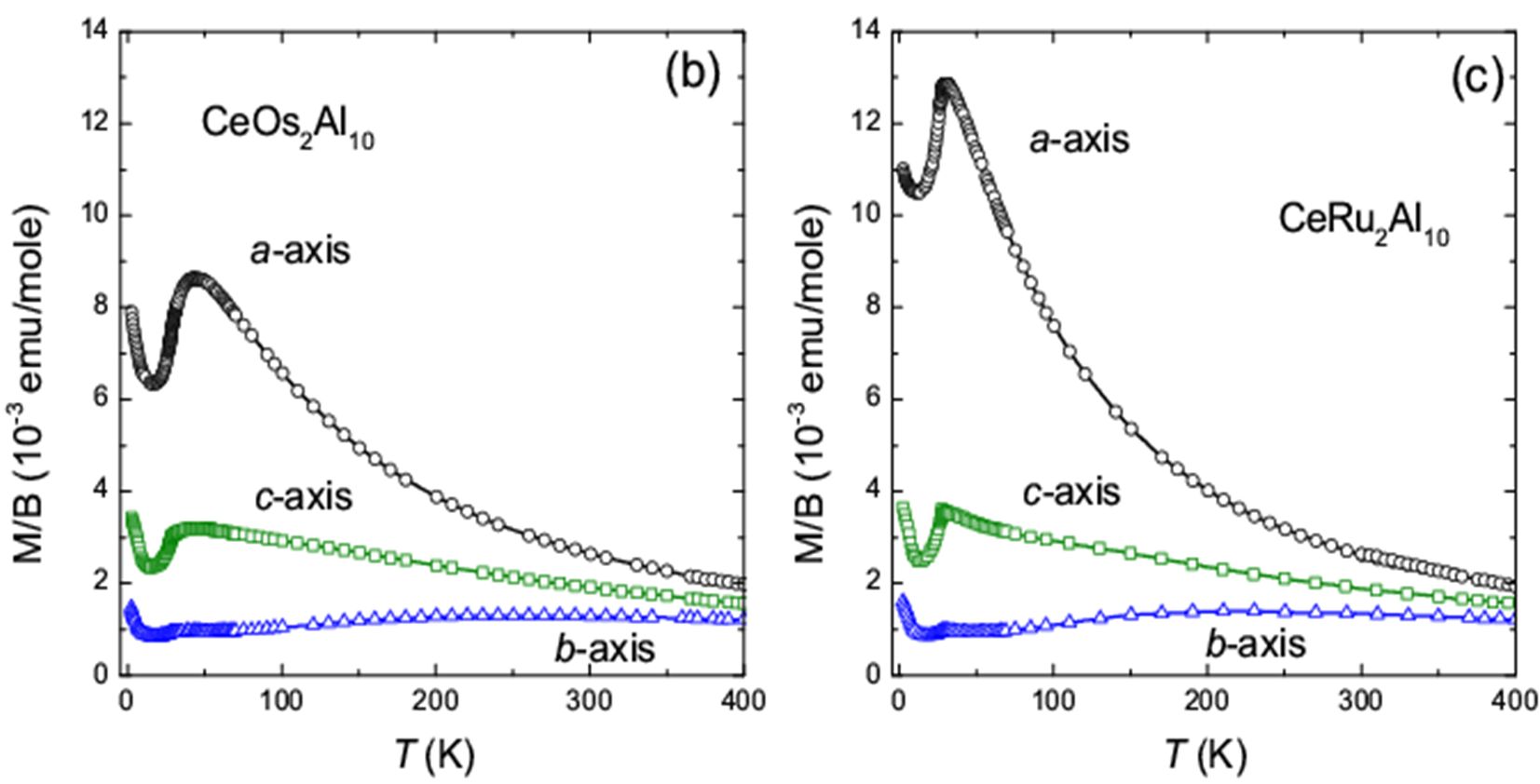

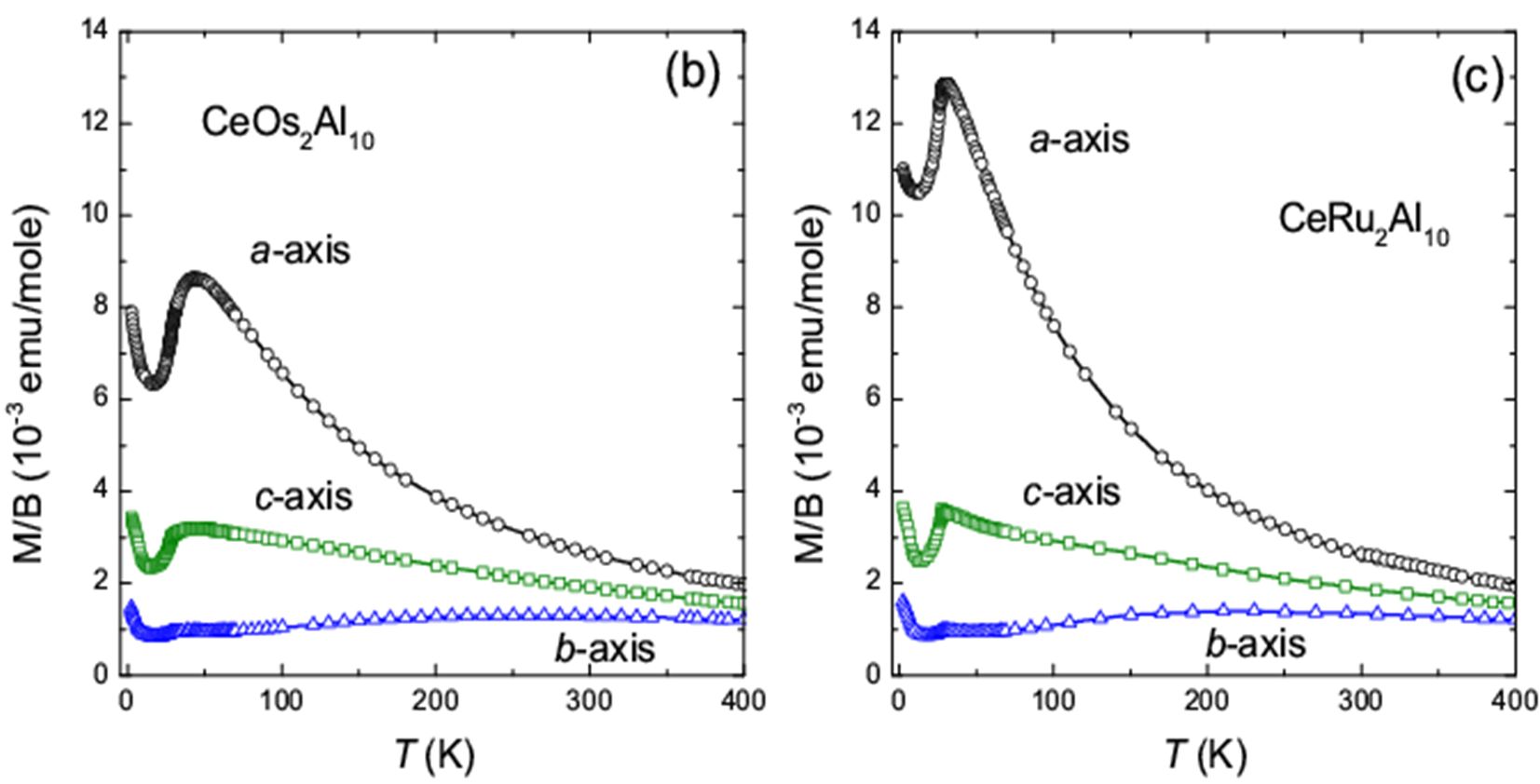

近藤半導体CeT2Al10 (T=Fe, Ru, Os)の特異な反強磁性転移

希土類元素であるセリウム(Ce),サマリウム(Sm),イッテルビウム(Yb)を含む化合物には,近藤効果によって半導体になる,近藤半導体と呼ばれる物質が存在します。これまでの近藤半導体は,近藤効果が非常に強いため,磁気秩序をおこす物質はありませんでした。表題のCeRu2Al10およびCeOs2Al10は,近藤半導体でありながら約30ケルビンと高い温度で図のような反強磁性に転移する初めての物質です。さらに中性子散乱や高圧実験などで従来のCe化合物と異なる異常も観測されているので,現在国内外の研究者と共同で,CeT2Al10の異常な反強磁性に対する研究を進めています。

希土類元素であるセリウム(Ce),サマリウム(Sm),イッテルビウム(Yb)を含む化合物には,近藤効果によって半導体になる,近藤半導体と呼ばれる物質が存在します。これまでの近藤半導体は,近藤効果が非常に強いため,磁気秩序をおこす物質はありませんでした。表題のCeRu2Al10およびCeOs2Al10は,近藤半導体でありながら約30ケルビンと高い温度で図のような反強磁性に転移する初めての物質です。さらに中性子散乱や高圧実験などで従来のCe化合物と異なる異常も観測されているので,現在国内外の研究者と共同で,CeT2Al10の異常な反強磁性に対する研究を進めています。

希土類を含む準結晶,近似結晶の磁性

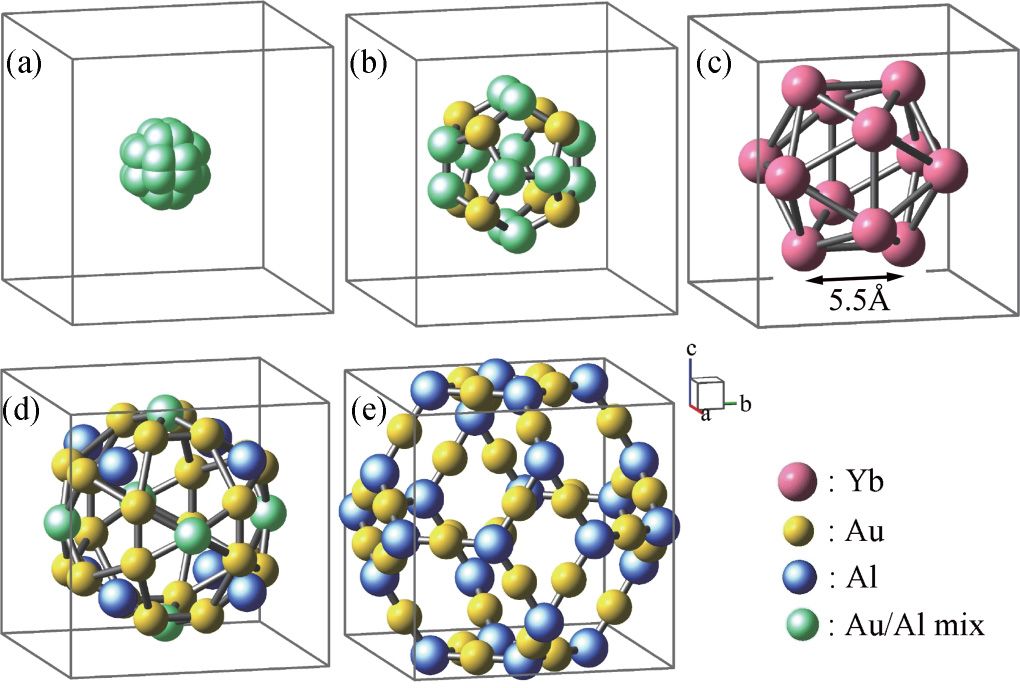

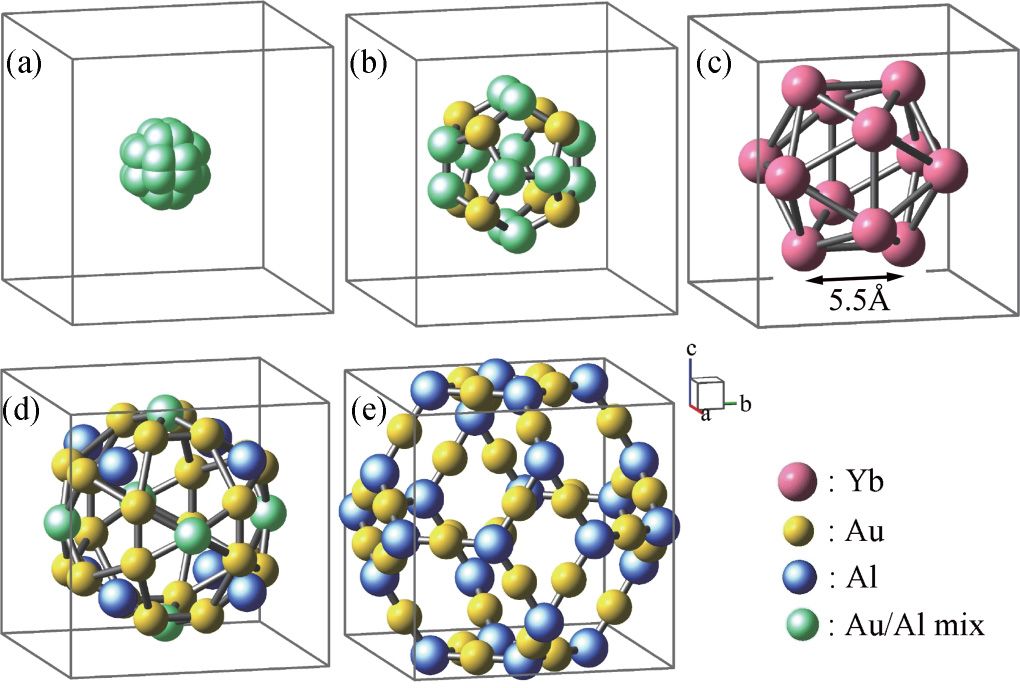

ほとんどの固体は結晶(周期化合物)と非晶質固体(アモルファス)に分けられますが,1980年代に両者の定義から外れた準結晶(準周期化合物)が発見されました。準結晶にもいくつかのタイプがあり,我々は希土類元素を含む図のようなTsai型準結晶に注目しています。このとき磁性を担う希土類元素は正20面体の頂点を占めているので,幾何学的フラストレーションによる異常磁性の発現が期待されます。当研究室では,東京理科大学と共同で,希土類準結晶および準結晶に非常に近い結晶である近似結晶の磁性と伝導を研究しています。

ほとんどの固体は結晶(周期化合物)と非晶質固体(アモルファス)に分けられますが,1980年代に両者の定義から外れた準結晶(準周期化合物)が発見されました。準結晶にもいくつかのタイプがあり,我々は希土類元素を含む図のようなTsai型準結晶に注目しています。このとき磁性を担う希土類元素は正20面体の頂点を占めているので,幾何学的フラストレーションによる異常磁性の発現が期待されます。当研究室では,東京理科大学と共同で,希土類準結晶および準結晶に非常に近い結晶である近似結晶の磁性と伝導を研究しています。

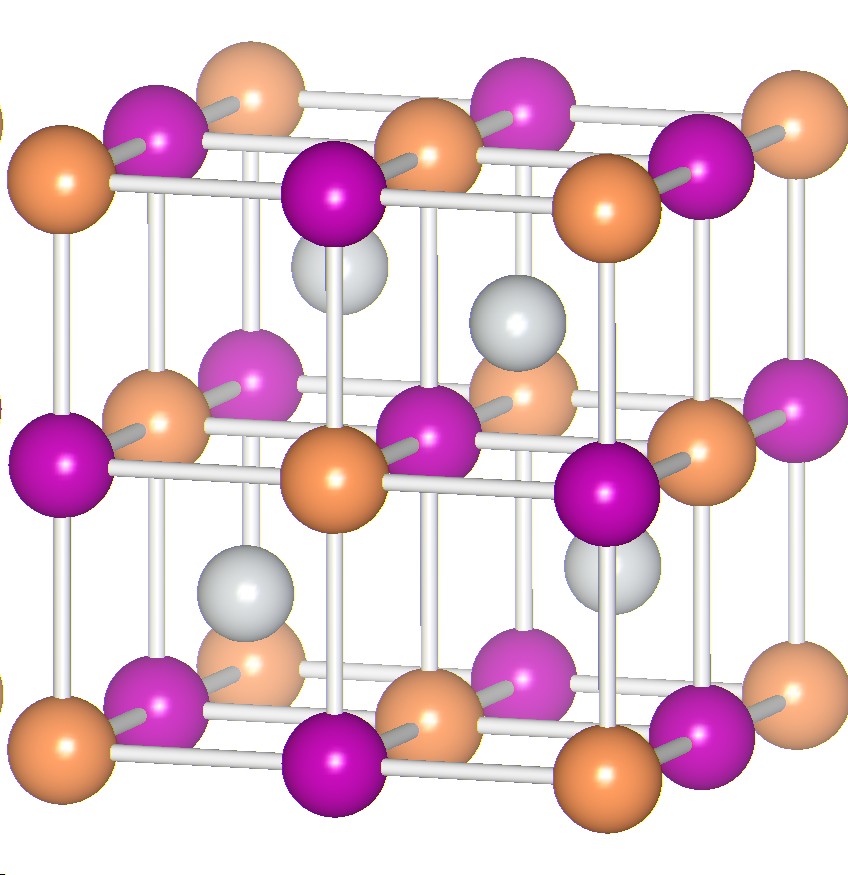

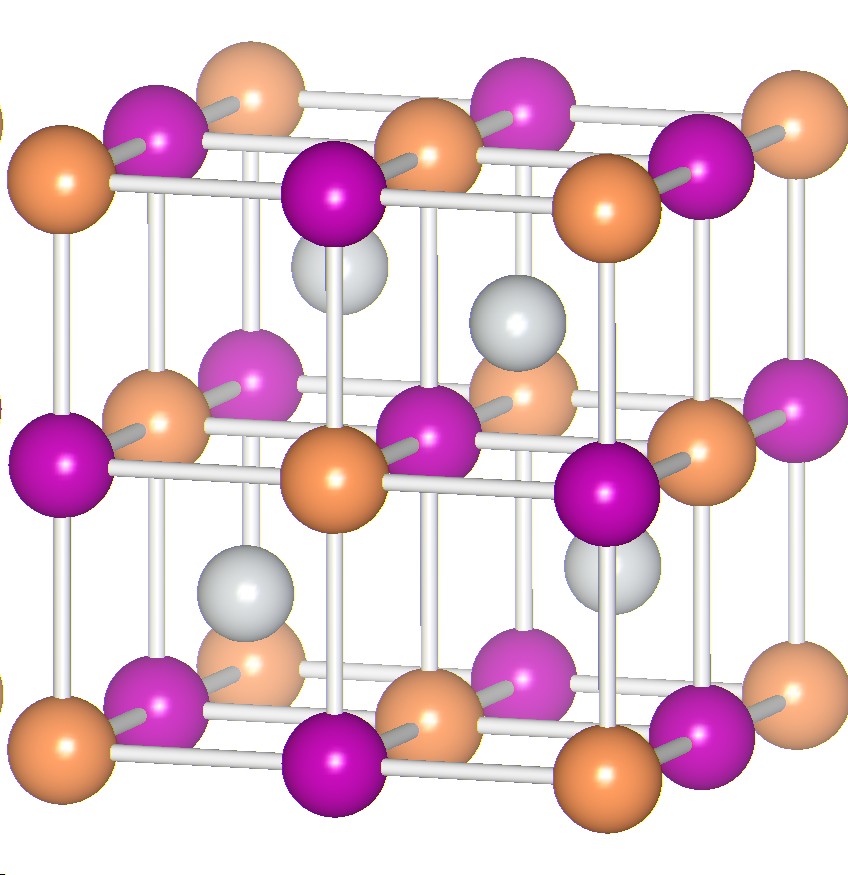

ハーフメタル強磁性体NiMnSbの純良単結晶育成

スピントロニクスにおいて、スピン流の源としてスピン分極率が100%の電流が流れる物質「ハーフメタル強磁性体」の開発が望まれています。1983年にde GrootたちはNiMnSb(右図)はハーフメタル強磁性体であると予言しましたが、バルクなNiMnSbにおいて本当に100%近いスピン分極率が実現しているかどうか実験的にはきちんと確認されていないと思います。我々は、結晶の乱れが少ない単結晶でフェルミ面を観測するのが最も信頼置ける結果を与えると考えました。そこで、dHvA効果の観測を目指してNiMnSbの純良単結晶の育成にトライしています。

スピントロニクスにおいて、スピン流の源としてスピン分極率が100%の電流が流れる物質「ハーフメタル強磁性体」の開発が望まれています。1983年にde GrootたちはNiMnSb(右図)はハーフメタル強磁性体であると予言しましたが、バルクなNiMnSbにおいて本当に100%近いスピン分極率が実現しているかどうか実験的にはきちんと確認されていないと思います。我々は、結晶の乱れが少ない単結晶でフェルミ面を観測するのが最も信頼置ける結果を与えると考えました。そこで、dHvA効果の観測を目指してNiMnSbの純良単結晶の育成にトライしています。

重い電子系セリウム化合物の異常ホール効果

磁性イオンによって伝導電子が散乱されるとき、左右非対称性が生じて異常ホール効果が出現します。2007年のノーベル物理学賞受賞者のFert (左の写真の方)とLevyは、近藤散乱による異常ホール係数Rsとして、Rs∝ρmχという式を導きました。これは多くのセリウム化合物の異常ホール効果を見事に説明していますが、典型物質のひとつであるセリウム6ホウ化物(CeB6)では、電気抵抗には近藤散乱に起因する対数依存性(つまりρm)がはっきり見えているにもかかわらず、ホール係数には異常ホール効果成分がほとんどみられません。これはCeB6のホール効果の謎として現在まで残されています。我々は、このような「異常」をたびたび示す、セリウム化合物における異常ホール効果の理解をめざして研究を続けています。

磁性イオンによって伝導電子が散乱されるとき、左右非対称性が生じて異常ホール効果が出現します。2007年のノーベル物理学賞受賞者のFert (左の写真の方)とLevyは、近藤散乱による異常ホール係数Rsとして、Rs∝ρmχという式を導きました。これは多くのセリウム化合物の異常ホール効果を見事に説明していますが、典型物質のひとつであるセリウム6ホウ化物(CeB6)では、電気抵抗には近藤散乱に起因する対数依存性(つまりρm)がはっきり見えているにもかかわらず、ホール係数には異常ホール効果成分がほとんどみられません。これはCeB6のホール効果の謎として現在まで残されています。我々は、このような「異常」をたびたび示す、セリウム化合物における異常ホール効果の理解をめざして研究を続けています。

希土類元素であるセリウム(Ce),サマリウム(Sm),イッテルビウム(Yb)を含む化合物には,近藤効果によって半導体になる,近藤半導体と呼ばれる物質が存在します。これまでの近藤半導体は,近藤効果が非常に強いため,磁気秩序をおこす物質はありませんでした。表題のCeRu2Al10およびCeOs2Al10は,近藤半導体でありながら約30ケルビンと高い温度で図のような反強磁性に転移する初めての物質です。さらに中性子散乱や高圧実験などで従来のCe化合物と異なる異常も観測されているので,現在国内外の研究者と共同で,CeT2Al10の異常な反強磁性に対する研究を進めています。

希土類元素であるセリウム(Ce),サマリウム(Sm),イッテルビウム(Yb)を含む化合物には,近藤効果によって半導体になる,近藤半導体と呼ばれる物質が存在します。これまでの近藤半導体は,近藤効果が非常に強いため,磁気秩序をおこす物質はありませんでした。表題のCeRu2Al10およびCeOs2Al10は,近藤半導体でありながら約30ケルビンと高い温度で図のような反強磁性に転移する初めての物質です。さらに中性子散乱や高圧実験などで従来のCe化合物と異なる異常も観測されているので,現在国内外の研究者と共同で,CeT2Al10の異常な反強磁性に対する研究を進めています。 ほとんどの固体は結晶(周期化合物)と非晶質固体(アモルファス)に分けられますが,1980年代に両者の定義から外れた準結晶(準周期化合物)が発見されました。準結晶にもいくつかのタイプがあり,我々は希土類元素を含む図のようなTsai型準結晶に注目しています。このとき磁性を担う希土類元素は正20面体の頂点を占めているので,幾何学的フラストレーションによる異常磁性の発現が期待されます。当研究室では,東京理科大学と共同で,希土類準結晶および準結晶に非常に近い結晶である近似結晶の磁性と伝導を研究しています。

ほとんどの固体は結晶(周期化合物)と非晶質固体(アモルファス)に分けられますが,1980年代に両者の定義から外れた準結晶(準周期化合物)が発見されました。準結晶にもいくつかのタイプがあり,我々は希土類元素を含む図のようなTsai型準結晶に注目しています。このとき磁性を担う希土類元素は正20面体の頂点を占めているので,幾何学的フラストレーションによる異常磁性の発現が期待されます。当研究室では,東京理科大学と共同で,希土類準結晶および準結晶に非常に近い結晶である近似結晶の磁性と伝導を研究しています。 スピントロニクスにおいて、スピン流の源としてスピン分極率が100%の電流が流れる物質「ハーフメタル強磁性体」の開発が望まれています。1983年にde GrootたちはNiMnSb(右図)はハーフメタル強磁性体であると予言しましたが、バルクなNiMnSbにおいて本当に100%近いスピン分極率が実現しているかどうか実験的にはきちんと確認されていないと思います。我々は、結晶の乱れが少ない単結晶でフェルミ面を観測するのが最も信頼置ける結果を与えると考えました。そこで、dHvA効果の観測を目指してNiMnSbの純良単結晶の育成にトライしています。

スピントロニクスにおいて、スピン流の源としてスピン分極率が100%の電流が流れる物質「ハーフメタル強磁性体」の開発が望まれています。1983年にde GrootたちはNiMnSb(右図)はハーフメタル強磁性体であると予言しましたが、バルクなNiMnSbにおいて本当に100%近いスピン分極率が実現しているかどうか実験的にはきちんと確認されていないと思います。我々は、結晶の乱れが少ない単結晶でフェルミ面を観測するのが最も信頼置ける結果を与えると考えました。そこで、dHvA効果の観測を目指してNiMnSbの純良単結晶の育成にトライしています。 磁性イオンによって伝導電子が散乱されるとき、左右非対称性が生じて異常ホール効果が出現します。2007年のノーベル物理学賞受賞者のFert (左の写真の方)とLevyは、近藤散乱による異常ホール係数Rsとして、Rs∝ρmχという式を導きました。これは多くのセリウム化合物の異常ホール効果を見事に説明していますが、典型物質のひとつであるセリウム6ホウ化物(CeB6)では、電気抵抗には近藤散乱に起因する対数依存性(つまりρm)がはっきり見えているにもかかわらず、ホール係数には異常ホール効果成分がほとんどみられません。これはCeB6のホール効果の謎として現在まで残されています。我々は、このような「異常」をたびたび示す、セリウム化合物における異常ホール効果の理解をめざして研究を続けています。

磁性イオンによって伝導電子が散乱されるとき、左右非対称性が生じて異常ホール効果が出現します。2007年のノーベル物理学賞受賞者のFert (左の写真の方)とLevyは、近藤散乱による異常ホール係数Rsとして、Rs∝ρmχという式を導きました。これは多くのセリウム化合物の異常ホール効果を見事に説明していますが、典型物質のひとつであるセリウム6ホウ化物(CeB6)では、電気抵抗には近藤散乱に起因する対数依存性(つまりρm)がはっきり見えているにもかかわらず、ホール係数には異常ホール効果成分がほとんどみられません。これはCeB6のホール効果の謎として現在まで残されています。我々は、このような「異常」をたびたび示す、セリウム化合物における異常ホール効果の理解をめざして研究を続けています。